昨日は22:00に寝て、今日は6:30の起床です。

写真は朝の集いと朝食後に行われたウォークラリーのようすです。

2017.7.21日記

昨日は22:00に寝て、今日は6:30の起床です。

写真は朝の集いと朝食後に行われたウォークラリーのようすです。

ホテルで朝食(バイキング)をすませて、いよいよ楽しみにしていた班別行動です。

前もって班で長崎市内(眼鏡橋や中華街、出島など)を見学する計画をたてていたのでなおさら楽しみです。

2017.7.21日記

昨日(7月20日)、中1の皆さんは、小川農園からユリア館まで頑張って歩きました。

自分たちが収穫したとうもろこしは、新鮮で、さぞ美味しかったでしょうね。

中2は先ほど、無事に大山登頂!の知らせが届きました。

昨夜の夕食から順を追って写真をごらんください。

中3は皆、元気に班別研修に出かけたとのことです。

こちらも昨夜の食事から順を追ってごらんください。

中2は15時ころ、無事大山に到着しました。到着風景と開校式のようすです。

長崎平和記念公園、平和祈念像、平和の泉

浦上天主堂での「祈りの集い」

日本26聖人殉教地(西坂公園)訪問

2017.7.20日記

学年のお昼時のようすです。

中1 最初に小川農園にて収穫・昼食

中2 たたらば壱番館と松江フォーゲルパークでのバイキングランチ

中3 長崎での豪華なランチ!

2017.7.20日記

中3長崎、中2大山、中1林間(前半)とも無事に予定通り出発しました。

早速、中2と中3のようすを載せておきます。

すでに、中3は博多に着いたようです。

どこも好天に恵まれ、こうして無事に出発できたことを感謝いたします。

中3

中3

中3

中3

中2

中2

2017.7.19日記

中国新聞(7月13日)のヤングスポット(投稿欄)に中2のYさんの投稿文が掲載されました。内容は次の通りです。

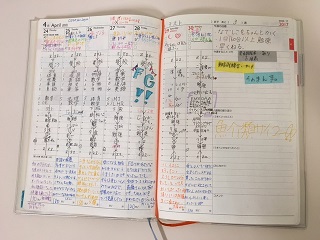

私の学校では「なでしこノート」とよばれるスケジュール帳が配布されます。私は小学校では、手帳というものを持ったことがありませんでした。入学式の日に配られたなでしこノートをみて、中学生から手帳をつけなければいけないなんて、早過ぎるような気がしました。しかし、学校生活を送るに当たって、スケジュール帳は大切だと気づきました。小学校では忘れ物をしたり宿題を忘れたりしましたが、なでしこノートを身近に置くことで、課題のやり忘れは格段に減りました。また、定期テストやイベントの準備など、計画的に取り組まなければいけないことも早くできます。スマートフォンが普及している今、スケジュールもそこで管理している人が多いのでしょう。しかし紙の手帳は、好きなようにデコレーションしたり、彩りをつけたりすることも可能です。そんな手帳の良さを私は知りました。

「なでしこノート」とは、学習・部活・行事などのスケジュールを自分で管理できるように使っていくノートで、中学生に全員購入してもらっています。

Yさんのなでしこノートをみせてもらいました。女の子らしく表紙などをかわいく飾っていますね!中身もばっちりでした!

2017.7.19日記

7月19日は終業式です。朝のショートホームルームが終わるとすぐに大掃除に入り、一学期間使用した校舎をきれいにしました。美化委員会の皆さんが掃除道具など前もって準備してくれたおかげで掃除に力を入れることができました。暑い中、皆さんありがとうございます。

そのあと、体育館で終業式が行われました。校長先生のお話、生徒指導部長長戸先生のお話、そのあとに生徒会から九州豪雨災害の募金のお礼と夏休みに県大会以上の大会に出場するクラブの紹介がありました。

県大会以上の大会に出場するクラブは次の通りです。日ごろの成果を発揮し、ぜひ頑張ってください。

中学放送部 第34回NHK杯全国中学校放送コンテスト朗読部門

中高クラシックギター部 全国高等学校ギター・マンドリン音楽コンクール

第41回全国高等学校総合文化祭2017 みやぎ総文 古典文学研究部(個人)、高校筝曲部と高校合唱部(広島県代表)

第57回広島県中学校水泳競技選手権大会 水泳部

2017.7.18日記

7月11日に高校生が献血ボランティアに参加しました。終わった後で献血についてのお勉強もしました。

高Ⅰ Mさんの感想

まだ年齢上,献血はできないけれど献血に関する運動に協力させていただきたいと思い,初めて献血ボランティアに参加しました。本通りの街頭で献血のご協力を呼びかけました。呼びかける中で,献血に行く途中だった方も多くうれしく思った半面,献血にご協力いただいたのは40代以上の方々ばかりで,もっと若い世代の方にも献血に興味を持ってもらいたいと思いました。

高Ⅰ Nさんの感想

今回,献血を呼びかけるボランティアに参加させていただきました。授業で若者の関心が低いことや,私たちのお姉さんの中に献血で救われた方がいること,また血液は保存が難しく毎日献血が必要なことなど,これまで知らなかった献血の知識を学びました。献血は16歳からしかできません。私はまだ15歳なので自分は呼びかけしかお手伝いできないことを歯がゆく感じながらも,いろいろな方に関心の目を向けていただくたびにやりがいを感じました。最後に見たDVDでは改めて献血の偉大さ,大切さについて考える機会となりました。献血の参加者の高齢化を少しでも緩和させることができるよう,これからもさまざまなやり方で参加させていただきたいと思いました。